|

خالد المعالي *

مع سعدي يوسف اتخذ الشعر العربي الثوب المحلي، الثوب الشفيف للواقع بتفاصيله كلها، حيث تبين فيه الأشكال الصغيرة وتُسمع الأصوات الخفيضة. كما تلاشت تلك البلاغة الثقيلة التي كانت لأعوام طويلة، وربما ما زالت، تمنع الشعر العربي من التماس مع الواقع. سعدي يوسف شاعر التفاصيل الصغيرة بامتياز. بهذا المعنى، فهو شاعر بنّاء، كلُّ ما في قصيدته رأته عيناه وتحسستهُ يداهُ.

وقد قُدّر له أن يسيرَ من تلك القرية «حمدان»، منذ أعوام طويلة، تجاوزت الستين عاماً ربما، إلى مدن كثيرة وأن يُمسك الحصاة في قاع النهر، وأن يشمّ الزهرة الصفراء في «تيبازا»، وأن يرقب «القنفذ في حبوته».

اليوم وأنا أستعيد أعماله الشعرية في طبعتها الجديدة، التي ربما كنت طالعتُ بعضها قصيدة قصيدة في السبعينيات وفي ما بعد بأشكال مختلفة ومتفرقة، كأنها وطن بديل، خريطة لعالم وهمي استطعت مواصلة العيش بفضله.

آنذاك لم أتمالك نفسي حين كنت مع عبد اللطيف اللعبي في برلين قبل أعوام خلت، حتى قرأت له عن ظهر قلب قصيدة «عن الأخضر أيضاً» أمام دهشة الزميل الألماني... وأن أسير بعد أعوام في طرق المغرب وأنا أقرأ يافطات الطريق وأسماء المدن التي أعرفها من قصائد سعدي يوسف، أو في الجزائر العاصمة كأني كنتُ فيها والأبيات ترد على لساني: «تيبازا، آه تيبازا! ».

كم يحتاج المرء من الشعر حتى تكون حياته كأنها بُنيت عليه أو من أدواته؟ لكل شاعر دليلٌ في خيالي، دليلُ حياة ودليلُ أوهام مُنجية من المضائق والمطبات. ليست بمعنى الطلاسم - وإن كانت هنا كأنها كذلك من بعيد - فالقصيدة ليست عكازاً، بل هي جناح، ينمو في اللحظة المناسبة، ويرتفع بنا، كأننا في الأحلام نطير. القصيدة كأنها سيرة، أو جزء يسير من سيرة، وعند سعدي يوسف هي المشهد الحاضر، حسبما يراه مع مشهد مُستعاد.

القصيدة كأنها سيرة، أو جزء يسير

من سيرة، وعند سعدي هي المشهد الحاضر، حسبما يراه مع مشهد مُستعاد

شاعر التفاصيل الصغيرة بامتياز.

بهذا المعنى، فهو شاعر بنّاء، كلُّ ما في قصيدته رأته عيناه وتحسستهُ يداهُ

لا توهّم هنا أبداً، إلا توهم الحياة، الحياة التي تضج أو تبدو طبيعة صامتة ولكنها ملأى كأي طبيعة حية، حيث ينبض الصخرُ والحجرُ بالحياة وترنّ الأصداء مالئة سمعنا.

في مقدمته للجزء الأول من أعماله الشعرية، يتذكر الشاعر القبض عليه: «أُخذت من المنزل، إلى مركز الشرطة، وبعد ليالٍ هناك، ذهب بي شرطي، وأنا مغلول، إلى محطة القطار، القطار الصاعد من البصرة إلى بغداد حيث سأحاكم.

كنا راجليْن، أنا والشرطي، والطريقُ بين مركز الشرطة ومحطة القطار يمرّ بكل الأماكن التي أعرفها، ويعرفني الناسُ فيها: السوق، المقاهي، المكتبة، كان الناس يضطربون مضطربهم اليومي... وأنا أسيرُ بينهم مغلولاً. لم يقل لي أحد: سلاماً، لم تطرف لمرآي عينان، كان الناس مشغولين بشؤونهم، وما أنا من هذه الشؤون، يا لوحشة المسعى!». هنا يتبين مصير الشاعر ووحدته، فهو على طريق قلّ سالكوها، إنها الطريق الموحشة.

شاء قدري أن أكون من قرية ناشئة، وآخر قرية عند تخوم الصحراء، والطريقُ من المدينة إلى السجن الصحراوي «نقرة السلمان» تمرّ بها، كنتُ أرقب في الصغر سيارات السجن الخضراء وهي تروح غادية من المدينة إلى السجن وبالعكس، حيث هناك أمضى الشاعر أيامه سجيناً... وفيما بعد منذ عام 2009 وأنا ألتزم زيارة خرابة السجن... أجلس متأملاً ردهات السجن المتهاوية... فيما ابني الشاب يلهو بخراطيش الطلقات الصدئة وبقايا حديد المدافع.

* شاعر عراقي وناشر «الجمل» ---------------------------------------------------------

عماله: ذاهبون «إلى آخر المقبرة»

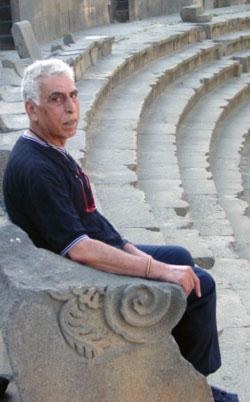

بقرطٍ في أُذنه اليسرى، وقلادة ذهبية تحمل خريطة العراق، بدا أنّ «الشيوعي الأخير» الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده الثمانين، هو آخر عمالقة «أرض النبوءات». طوال ستين عاماً من الممارسة، كانت قصيدته مكهربةً بالحياة، لا تنفصل عن شخصه وسلوكه. قبل فترة، قدم أمسية في لندن بمبادرة من «موزاييك رومز» ومجلة «بانيبال» فيما صدرت أخيراً أعماله الكاملة في سبعة مجلدات عن «دار الجمل» تضم قصائده بين عامي 1952 و2014. «الأخبار» التقته في لندن للحديث عن روح صنعة الشعر، ومغامرته في الحياة، والحزب الشيوعي وبدر شاكر السياب والقصيدة اليومية والمشهد الشعري اليوم من أوروبا إلى العالم العربي

مصطفى مصطفى

لندن | «الشيوعي الأخير» احتفل أخيراً بصدور أعماله الشعرية الكاملة في سبعة مجلدات عن «دار الجمل» تضم قصائده التي كتبها بين عامي 1952 و2014. سعدي يوسف الذي ولد في البصرة عام 1934، غادر العراق نهائياً عام 1968، ليشرّع مغامرته الشعرية على جهات الريح الأربع. الشاعر الهارب من جحيم «ميسوبوتاميا»، ستتمدد قصائده على خرائط سوريا ولبنان والجزائر واليمن وفرنسا وبريطانيا، وستبقى الصبوة الشعرية شمعته الأثيرة في ليل المنافي.

نظر إلى الأسفل في بدايته الشعرية، فوجد أربعة عشر قرناً من الشعر العربي. تساءل: «أين أنا بين هؤلاء الشعراء؟». تساؤل دفعه إلى بحث خيميائي في اللغة العربية، متمرّداً على البلاغة اللغوية والنبرة العالية والضجيج اللفظي. طوال ستين عاماً، راح يقضّ معجمه الشعري الخاص من صخر اللغة، بحثاً عن الجوهر وروح الصنعة. ويمرّن حواسه على الارتطام بالواقع والمعيش. جاءت قصيدته مكهربةً بالحياة، ولا تنفصل عن شخص شاعرها وسلوكه ومزاجه.

«الأخبار» التقته في هذه المناسبة، ولم تفتنا كهرباء الشباب التي أشاعها الشاعر في الأُمسية التي نظمتها «موزاييك رومز» ومجلة «بانيبال» في لندن. بقرطٍ في أُذنه اليسرى، وقلادة ذهب تحمل خريطة العراق، بدا أنّ الشاعر العراقي الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده الثمانين، هو آخر عمالقة «أرض النبوءات». سألناه عن روح صنعة الشعر، ومغامرته في الحياة، والحزب الشيوعي وبدر شاكر السياب وعن العراق «الذاهب إلى آخر المقبرة».

1- أخيراً، احتفلت بعيد ميلادك الثمانين، واليوم تحتفل بصدور سبعة مجلدات هي حصيلة قصائدك التي كتبتها خلال ستين عاماً. كيف تنظر إلى بدايتك الشعرية اليوم؟

الأُسلوبية اختلفت والأشكال تعددت، لكن صبوة الشعر لم تتغير، بمعنى البحث عن عالم أفضل وعن مغامرة في الحياة ومن أجل الجمال. الصبوة والمغامرة كانتا موجودتين منذ بدايتي الشعرية. وأعتقد أن الفن هو علاج لمحدودية الإنسان كإنسان، لأنّ الفن يجعل المرء مختلفاً، ويجعله أعلى وأسمى من حقيقته البيولوجية.

كتابي الشعري الأول صدر وأنا ما زلت في الجامعة عام 1952، وعنوانه «القرصان»، وهو عبارة عن قصيدة طويلة تتحدث عن مغامرات بحرية. وموضوع الكتاب ذو علاقة بتاريخ البصرة وما يجاورها من الهند وبلدان الخليج. ويضمّ أيضاً استعادة رمزية لجدي الذي اتُّهم بجريمة قتل في العراق، فاضطر إلى الهرب إلى الهند، وظلّ هناك سنوات ثم عاد، حين انتهت مدة عقوبته. أُسمّي قصيدة التفاصيل اليوم بأنّها قصيدة الذات الخاوية، وبتفاصيل لا تعني شيئاً 2- تجربتك في الحزب الشيوعي العراقي ومع بدر شاكر السياب طبعت جزءاً من تجربتك ومزاجك الشعري. كيف تستعيد هاتين التجربتين؟

بالتأكيد، وما زالتا. عام 1949، وكان عمري خمس عشرة سنة، كنت عضواً في الحزب الشيوعي العراقي. وأيضاً عام 1949، أُعدم قادة الحزب الشيوعي: فهد ورفاقه وانتهى التنظيم وتفكك. بعدها بفترة لم تكن طويلة، بدأ التنظيم يعود تدريجاً. قيل لي إنّ رفيقاً لي سيأتي ويعيد اتصالي بالتنظيم. ذهبت إلى الموعد، فكان بدر شاكر السياب هو الذي أعاد صلتي بالحزب الشيوعي. وظلّت علاقتي بالرجل مستمرة وسليمة، رغم تبدّل الظروف السياسية. بعدما خرجت من السجن عام 1964، كان بدر في «مستشفى الميناء» في البصرة، وكنت تقريباً أزوره يومياً في المستشفى، وهو كان الشخص الثاني الذي أخبرته بنيتي بمغادرة العراق عام 1964. في السنة ذاتها، ذهبت إلى الجزائر، وكان بدر قد توفي.

وكتبت عنه قصيدة عنوانها «مرثية»، حاولت أن أستخدم فيها أُسلوبه الشعري. وما زلت أعتبر بدر معلّماً، على الأقلّ لي، في الفن الشعري. وأعتقد أن بدر شاكر السياب أثار أسئلة في الفن الشعري لا تزال تنتظر أجوبة. قصائده مثل «النهر والموت» و«المسيح بعد الصلب» و«أُنشودة المطر»، وغيرها منجزات عجيبة في فن الشعر العربي.

3- الشعر في عالم اليوم صار مفتوحاً أكثر على التجريب، ومتشابكاً مع فنون ووسائط متعددة. كيف تقيّم تجربة الحداثة الشعرية العربية؟

بدر ذهب إلى لبنان، وعندما عاد من بيروت التقيت به. قال لي: الناس يتحدثون عن قصيدة «النسر»، ويتحدثون عن «الحداسة» (الثاء تحوّلت سيناً). وكان بدر يتحدث بنوع من المزاح أو السخرية عن النقاش الدائر في ذلك الوقت في الستينيات. لم يستطع بدر أن يأخذ مسألة «الحداثة» جدياً. وأنا حتى الآن، أعتقد أنّ بدر له حق في رأيه. لكن برأيي، إذا كان هناك اختراق حقيقي وعميق في الفن الشعري العربي، سيكون عند يوسف الخال وخليل حاوي. هذان الرجلان لم تكن مغامرتيهما الشعرية شكلية على الإطلاق. نعم، هناك شكل واضح لقصيدتيهما، لكن لم يكن عندهما لعب. قصائدهما كانت من دون شكليات متعمّدة. وهما كانا أكثر طلاقة لسان من سواهما، برأيي. «البئر المهجورة» ليوسف الخال أثر شعري فذّ. وخليل حاوي ليس قليل الشأن. الخال وحاوي لديهما العمق الوجودي، والابتعاد عن الشكلية. طبعاً، أنا أتحدث عن جيل الأساتذة، وأتجنب الحديث عن الساحة الحالية الآن، لأنّ فيها التباسات كثيرة.

4- ما أبرز هذه الالتباسات؟

أبرز الالتباسات عدم تمثّل الروح الحقيقية لقصيدة النثر. أُعطيك مثالاً، بودلير كتب ديوان «سأم باريس» الذي يضم أوّلى قصائد النثر، حتى يقترب من الناس. عندما فتح البولفار الأول في باريس، قرر بودلير أن يكتب للناس، وقصيدته الأولى تتحدث عن شخص فقير تحت ضوء مصباح. وهذا يعتبر تطوراً خطيراً في توجه الفن الشعري. نحن عندنا فعلنا العكس. أخذنا شكل قصيدة النثر لكي ننفصل عن الحياة ونبتعد منها. هذا البعد من الحياة في الفن الشعري العربي، لا أدري ما سببه. خوف؟ عمل المثقف العربي وارتباطه برب العمل؟ دولة وسلطات تمنعه من التعبير؟ كأنّ لسانه منعقد. الآن تقرأ ما يكتب من شعر، لن تجد الإشكالات الكبرى التي نمرُّ بها. لا أحد يكتب عن إبادة الأمة هذه، كأننا ما زلنا في حفلة رقص مستمرة. وهذه كارثة.

5- السياسة لا تنفصل عن الشعر. هذا على الأقل ما نلمسه في قصائدك التي تناولت فيها العراق. لماذا بات المثقف العربي خائفاً من الخوض في السياسة؟ بدر شاكر السياب أثار أسئلة شعرية لا تزال تنتظر أجوبة، والاختراق الحقيقي والعميق جاء من يوسف الخال وخليل حاوي لا، المثقف العربي يعمل في السياسة التي تدر مالاً. ويبتعد من السياسة التي تتطلب التضحية والنضال والسجن. برأيي، لقد بُني عندنا مسرح نقدي، أُسميه غزلياً، ضد مشاركة المبدع في القضايا الملحة. هذا المسرح النقدي يقول لك إنّ الفن لا علاقة له بالسياسة وبالإشكاليات الاجتماعية.

6- ما رأيك بقصيدة التفاصيل التي تلتقط العادي واليومي، وتكتب من قِبل الشعراء الشباب اليوم؟

أنا أُسميها قصيدة الذات الخاوية، وبتفاصيل لا تعني شيئاً. ما دامت الذات خاوية وغير عميقة، فلن تجد فيها تفاصيل تشكل علاقة مع الآخر. برأيي، استخدام التفاصيل ينبغي أن يخضع لنظرة فنية سليمة. يمكنك أن تكتب عشر قصائد عن الطاولة والكتب والسيدة الجالسة هنا وهذا التطريز الفلسطيني. وهذه مسألة مهمة. لكن هناك أمر أساسي في الفن أنّه يعتمد على الحواس، وليس على التأمل. إن كان العمل في الأساس تأملاً فكرياً خاوياً، فهذه ليست من أخلاقية الفن. وما أقصده هنا أنّ الخصيصة الأخلاقية في الفن هي ارتطام الحواس بالواقع وما حولها. وهذه التي تشكل الصورة الشعرية والموسيقى، وتشكل علاقة بين الناس والفن والحياة.

أخلاقية الفن ينبغي أن تعتمد أولاً على الحواس. والفكر يأتي تالياً. مثلاً، المصدر في اللغة العربية مجرد من الزمان والمكان. بمعنى أن المصدر تجريد. لكن الفن مثل الرسم والنحت يستخدم المادة الخام، التي يقابلها في العربية الفعل والاسم الجامد مثل باب وشباك وكأس. كلما وجدت مصادر أكثر في النص الشعري، أشطب عليها. لأنه ليس هناك تعامل مع الحقيقة. كثرة المصادر تعني رداءة النص بمعنى استخدام المصدر ككلمة مثل «الحب».

الشاعر لا يقول «الحب». ولكن يقول كيف تحب؟ عندما تقول «الحب» سيكون هناك توصل أولي، وإلغاء للعملية الفنية. وهنا الصعوبة في الشعر.

الحق أنني بقيت أُجرب طوال 20 سنة حتى استطعت استعمال الفعل والاسم الجامد فقط في القصيدة. هذه حرفة صعبة. المصدر لا أستعمله. والمشتق أستعمله قليلاً. أستعمل الاسم الجامد والفعل فقط. وهذا ما يخلق الحياة في القصيدة. الاسم الجامد يتحرك ويصير يفعل. البقية مثل التشبيه والنعت والحال التي تسمّى الفضلة، أي الزوائد في اللغة العربية، لا أستعملها أيضاً. الاسم الجامد والفعل هما المادة الخام في اللغة العربية التي ينبغي للشاعر التعامل معها مثل الحجر الذي هو المادة الخام للنحات، والألوان التي هي المادة الخام للرسام.

7- من تقرأ اليوم من الشعراء العرب والأجانب؟

حالياً، أقرأ الشاعر الإيطالي أُونغاريتي، وأقرأ الشعراء القريبين من «الكامبوس» الأميركي (شعراء الجامعات الأميركية)، لأنه جيل النبض الجديد في القصيدة الأميركية. المشكلة الآن في العالم أنّه مع تسليع كل شيء. ولذلك لم يعد الشعر قائماً كما كان، خصوصاً في أوروبا. أنا أُتابع الشعراء الفرنسيين، لكنني لا أستطيع أن أقول أنه يوجد في فرنسا شعراء. يوجد شعر فرنسي يلعب بالكلمات، لكن لا شعر حقيقياً كما الجيل العظيم لفرنسا مثل إيلوار وأراغون. وهذه الحالة تصح على كثير من البلدان في أوروبا.

قد نبحث عن الشعر في فييتنام ولاوس ورومانيا. الإيطاليون لا يزالون يكتبون شعراً، وهذا شيء مفرح في أوروبا. يا أخي، إيطاليا لها خصوصية معينة، ربما لأنّ 70% من الناس فاشيون، وبقية الشعب تكتب الشعر (يضحك).

حالة الشعر العربي لا تختلف كثيراً عن حالة الشعر الأوروبي. المشهد ليس مغرياً إطلاقاً. ولا أدري ماذا يحدث الآن. ربما لوجود خوف شامل، انعقدت ألسنة الناس. حتى في بلدان تتمتع بحرية نسبية مثل لبنان. كل الجرائم التي تمرُّ علينا والجزمات العسكرية والقتل تخرج من التاريخ، ولا أحد يكتب عنها. على الأقل، الأوروبيون لا يكتبون شعراً لأن حياتهم ارتفعت إلى مستوى مريح، ويمكنهم الاستغناء عن فن من الفنون. كل مصائبنا في العالم العربي ولا أحد يكتب عنها حرفاً واحداً.

8- أخيراً، ظهر تنظيم «داعش» كواقع على الخريطة السياسية العراقية والسورية، أي مستقبل ينتظرنا؟

عندما احتل الأميركيون العراق عام 2003، قلت إنّ نصف قرن لا يكفي لاستعادة العراق كما كان. وهذا منذ حوالى عشر سنوات. أرى أنّ دورة الخراب وتدمير النسيج الاجتماعي والثقافي وتاريخ البلد ستستمر. وما يحدث اليوم هو تفاصيل عملية الخراب هذه.

-----------------------------------------------------------------------

«شاعر شاب» في عامه الثمانين

حسين بن حمزة

بدأت تجربة سعدي يوسف وتطورت ونضجت واكتملت من دون أن يسعى صاحبها إلى أن يوصف بـ «الشاعر الكبير». سعدي يوسف شاعر كبير طبعاً، ولكن هذا التوصيف ينطبق على التجريب الحيّ الذي رافق رحلته الطويلة في الكتابة. التجريب الذي منح الشاعر العراقي نوعاً من الشباب الدائم، وأمّن له إقامة مستمرة في الشعر الذي كتبه مجايلوه من الرواد، وفي الشعر الذي كتبته الأجيال التالية أيضاً. إنه – بهذا المعنى – صديقٌ «كبير» لما كتبه الشعراء العرب في العقود الماضية، وصاحب ورشة شعرية استحق أن يحظى بتطويبٍ حقيقي وخافت وملموس مثل قصيدته الحقيقية والخافتة والملموسة. قصيدة يفضّل صاحب «قصائد أقل صمتاً» (1979) أن يسميها «قصيدة مادية» مكتوبة بلغة محسوسة وجزيئية تتجنّب التهويم البلاغي والتفجع العاطفي. صحيحٌ أن هذه القصيدة لا تخلو من الغنائية، لكن سرديتها تُذيب الغناء (المنخفض الأداء أصلاً) وتدفنه في طيات المعجم الواقعي ومفرداته العادية. لقد ذهب سعدي يوسف منذ بداياته إلى تفعيلة قلقة ومجزوءة وتأملية خلّصته بسرعة من «إرهاب» الوزن التقليدي، وسهّلت له الوصول لاحقاً إلى نبرة إيقاعية تكاد تكون بلا وزن تقريباً. والأهم أنها نجَّته من التوصيفات المتورّمة التي سادت في حداثة الرواد، والتي كانت نبوة الشاعر والعوالم الأسطورية والرؤى الكليّة رهاناتٍ جوهرية فيها.

عاصر سعدي السياب وكانا معاً في الحزب الشيوعي العراقي، ونشرت مجلة «شعر» قصيدة له في عددها الأول عام 1957، وتربت قصائده المبكرة في بحور الشعر العمودي، وفي قصيدة التفعيلة الناشئة لتوّها لدى روادها العراقيين، لكنه بدا كمن يضع قدماً في معجم الحداثة الطالعة، وقدماً أخرى في ما ستقترحه لاحقاً قصيدة النثر. كان هناك مزج مبكر بين إيقاعٍ لا يتعالى أصلاً على المعاني التي تتألف في داخله، وبين رغبة في السرد والاسترسال والتصوير والتأمل. مزيجٌ راح منسوبه الإيقاعي يتضاءل لصالح حضور السرد والنثر. وبدا أن الشاعر يلعب على الثغرات المتوفرة في تعاقده مع الوزن إلى أن تحول ذلك إلى أسلوب شخصي وفن خاص. مزيجٌ منخفض النبرة ومنجزٌ بمفردات وحواس «الإنسان الصغير»، بحسب تسمية متقَنَة للناقد السوري محمد جمال باروت. مزيجٌ جعل الشاعر مواطناً شعرياً بدل أن يكون نبياً أو زعيماً. مزيجٌ تخفف فيه الإيقاع إلى درجة أننا رحنا نقرأ شعر سعدي من دون أن ننتبه إلى أنه مدينٌ للتفعيلات في تأليفه. مزيجٌ امتدحه الراحل محمود درويش لاحقاً حين كتب: «منذ قرأت شعر سعدي يوسف، صار هو الأقرب إلى ذائقتي الشعرية. في قصيدته الشفافة صفاء اللوحة المائية، وفي صوتها الخافت إيقاع الحياة اليومية. وقد أجازف بالظنّ أنه، ومن دون أن يكتب قصيدة النثر السائدة اليوم، أحد الذين أصبحوا من ملهميها الكبار، فهي تتحرك في المناخ التعبيري الذي أشاعه شعر سعدي في الذائقة الجمالية، منذ أتقن فنّ المزج بين الغنائية والسردية». الغناء (الخافت طبعاً) والسردية والنظر إلى العالم بالحواس العادية، كل ذلك جعل شعر سعدي يوسف مكتوباً بـ «لغة مادية»، كما يسميها هو، مشيراً إلى أن جزءاً أساسياً من تحقق هذه اللغة عائد لاستخدامه «لغة تعتمد على الاسم الجامد وعلى الفعل، وتتحاشى استعمال المصدر». وصفة معجمية بسيطة مثل هذه تشير إلى ممارسات واشتغالات وإصغاءات داخلية متعددة وعميقة تحدث في هذا الشعر قبل أن يصل إلينا. وصفة تشرح لنا على الأقل لماذا تبدو هذه اللغة نثرية أو ذاهبة إلى النثر المدسوس في قلب الإيقاع.

الشاعر الذي بدأ بباكورة صغيرة بعنوان «القرصان» (1952)، وضمت أبياتاً مكتوبة بقوافٍ متعددة، ثم خلط الأبيات مع تفعيلات حرة في مجموعته الثانية «أغنيات ليست للآخرين» (1955)، لم تؤخِّره الأوزان عن الاهتداء إلى معجم تحظى مفرداته بقدر من التأمل والبطء اللذين يجعلان الجملة الشعرية أقل ضجيجاً، وأكثر تفصيلاً، وأشد عناية بالمشاهد المرئية وجزئياتها المهملة. معجمٌ سيحضر كاملاً في عنوان مجموعته الخامسة «قصائد مرئية» (1965)، حيث المرئي كان يعني أن تكون القصيدة ملموسة أكثر ومؤلفة من فكرة يمكن سردها من دون تهويم أو لغوٍ مجاني، وأن تكون حصيلة تجربة شخصية واضحة أيضاً، وليست مدينةً لدندنات الإيقاع البليدة وسيولته الهذيانية.

منذ بداياته ذهب إلى تفعيلة قلقة ومجزوءة وتأملية خلّصته من «إرهاب» الوزن التقليدي

عاصر السياب وكانا معاً في الحزب الشيوعي العراقي، ونشرت مجلة «شعر» قصيدة له في عددها الأول عام 1957

ثم حضر هذا المسعى في استهلال مجموعته «نهايات الشمال الأفريقي» (1972) بمقطع للشاعر اليوناني سيفيريس يبدو كتلخيص كثيف لطموحات سعدي: «لا أريد أكثر من أن أتحدث ببساطة/ وأن أُمنحَ هذا المجد/ فلقد أثقلنا أغنيتنا بالكثير من الموسيقى/ حتى بدأت تغرق تدريجاً/ ووشّينا فنَّنا بالكثير/ حتى ذهبَ الذهبُ بقسماته/ لقد حان الوقت لنقول كلماتنا القليلة». لقد تشفّت قصيدة سعدي يوسف من ديوان إلى آخر، وتخلت عن «التوشية» الزائدة التي تفسد القصيدة، وعن الموسيقى العالية التي تفسد سكينة القصيدة وحركة معانيها في الأعماق. لقد عثرت قصيدته على نفسها وعلى سيناريوهاتها وسياقاتها المستقبلية أيضاً. قصيدة «الشيوعي الأخير» كما يسمي نفسه، كانت قصيدة مستقبلية أصلاً. ولعل خلوّها المبكر من المغالاة الميتافيزيقية والميوعة الوجدانية والتفلسف الرؤيوي كان انطباعاً مرسلاً إلى المستقبل بقدر ما كان شهادة على حاضرٍ جرّب الشاعر أن يكتبه بطريقة مختلفة حينذاك.

سعدي يوسف – كما نزار قباني وصلاح عبد الصبور ومحمد الماغوط – اشتغل على معجم صريح وعلى استعاراتٍ وصور وعوالم مصنوعة من هذه الصراحة التي تسري على اللغة وعلى المخيلة وعلى الحدث الحياتي وعلى الموقف السياسي أيضاً. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يجد شعراء الأجيال التالية في شعر سعدي أفقاً لتجاربهم. ولو عدنا إلى ما كُتب من شعر عربي منذ نهاية السبعينيات إلى اليوم، لوجدنا أن الكثير من التجارب تدين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لقصيدته. ولعلنا لا نبالغ كثيراً لو أعدنا جزءاً كبيراً من إنتاج محمود درويش في سنواته العشرين الأخيرة إلى استثمارات شديدة الذكاء والابتكار في تجربة سعدي يوسف، كما أنّنا نجد آثاراً مماثلة ومتنوعة في نتاج عدد من أهم شعراء السبعينيات العرب. ويمكن اقتفاء هذه الآثار بسهولة في أعمال: أمجد ناصر، وزكريا محمد، وغسان زقطان، ورياض الصالح الحسين، إلى جانب عشرات الأسماء الشعرية العراقية. صحيح أنّ العديد من هؤلاء حوّلوا تأثيرات سعدي إلى إنجازات فردية وخاصة، إلا أن بصمات صاحب «جنة المنسيّات» لا تزال واضحة في أصواتهم. علاوة على ذلك، فإن معظم ما كُتب ويُكتب مما سُميّ بالشعر اليومي، أو قصيدة التفاصيل... يجد جذوراً ومذاقات وروائح في لغة سعدي التي تميل إلى الدقة والتوثيق الواقعي، والإيماءات البصرية، وتأمل الأمكنة والجمادات وحركة الحياة وتفاصيلها العابرة. وهذه مناسبة لنقول إن قصيدة سعدي يوسف التي تكاد تكون شفوية ومحكية، هي قصيدة فصيحة أيضاً. إنها ابنة كلاسيكيات شعرية عريقة، ولذلك فهو يجد للغته المحسوسة والمادية واليومية علاقةً متينة تربطها مع لغة امرئ القيس الذي يحضر، مع شعراء آخرين من العصر الجاهلي والعباسي مثلاً، في أكثر من قصيدة له، إلى درجة أنه ظهر في عنوان مجموعة كاملة حملت عنوان «حفيد امرئ القيس» (2006).

ولكنّ صاحب «النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث»، بحسب عنوان كتاب أنجزته الناقدة العراقية فاطمة المحسن عنه، لا يقيم في الخفوت دوماً، بل إنه أثار سجالات كثيرة في مواقفه التي حضرت في شعره أو في مقالاته وتصريحاته، وخصوصاً في ما يخص العراق بعد الاحتلال الأميركي، ومؤخراً في انتقاده الساخر لما سُمّي بالربيع العربي. «في فترة التحولات الكبرى، أو ما تبدو تحولات كبرى، لا يتخلى الشاعر عن المسؤولية العامة، فيدخل المعمعمة بالصوت العالي، وبجماليات مختلفة»، يقول الشاعر في واحد من حواراته الأخيرة. إنه «الشيوعي الأخير» كما يصف نفسه في ديوان كامل. شيوعي على طريقته، وعراقيٌ على طريقته أيضاً، ولم يفصل يوماً بين ممارسته الشعرية ومواقفه السياسية. جزءٌ كبير من شعر سعدي يمكن أن يُقرأ كسيرة ذاتية، أو شذرات من حياته التي انتقلت إلى قصيدته لأنها مهيَّأة أصلاً لاستقبال حياة شخصية تحدث داخل نثريات الحياة اليومية. كما أن الشاعر نفسه حوّل إقاماته المتعددة في المنافي العربية والأجنبية إلى مادة شعرية، وبرع في استدراج التفاصيل والمشهديات المستجدة إلى فضاء قصيدته التي باتت قصيرة ومضغوطة في العقدين الأخيرين، وغالباً ما تنتهي بقفلة أو خاتمة تضيء السطور التي تتألف منها القصيدة. القصيدة ذاتها التي تنقل خبرة الشاعر ودهشته وعزلته وهواجسه ورغباته ومواقفه الإيديولوجية، بينما تتوالى في أسفلها أسماء مدن مثل دمشق وبيروت وعمان وطنجة وعدن وتونس وباتنة وسيدي بلعباس ولندن ونيويورك وباريس ونيقوسيا وموسكو. ولكن ذلك كله كان محكوماً بانطباعاتٍ ورؤى سياسية، وكانت تلك المدن والفضاءات مساحةً لمزج المشهديات والأفكار والموضوعات الحاضرة فيها بذكريات وحيوات سابقة في مسقط رأسه في قرية «حمدان» جنوب العراق، أو في البصرة التي درس فيها فترة قبل انتقاله إلى بغداد، كما أن تغريبته الطويلة في المنافي جعلت مدناً وأمزجةً ومشهدياتٍ عديدة تختلط في قصيدة واحدة أحياناً، بل إن خصص ديواناً كاملاً لطنجة المغربية مثلاً. ولا ننسى في هذا السياق ترجماته الشعرية التي كأن أغلبها تجارب أحبها أو أراد أن يكتبها، وهو ما يمكن معاينته في تأثيرات قوية من ريتسوس ولوركا وكافافيس مثلاً. ولعل الترجمة نفسها كشفت له كيف أن النصوص التي فيها بلاغة وجماليات وإيقاعات عالية تفقد الكثير أثناء انتقالها إلى لغاتٍ أخرى، وهو ما استثمره في شعره وخصوصاً في دواوينه الأخيرة المكتوبة بلغة مسننة ومادية «لا تفقد قيمتها الأساسية في اللغات الأخرى»، بحسب تعبيره هو.

لقد وصل سعدي يوسف إلى عامه الثمانين، وها هي أعماله الشعرية الكاملة تصدر في سبعة مجلدات، بينما قصيدته نفسها لا تزال تحتفظ بعافيتها وحيويتها من جهة، وبانخراطها في ما يكتب اليوم من شعر راهن من جهة أخرى. لقد بلغ الشاعر الثمانين، ولكنه لا يزال «شاعراً شاباً».

------------------------------------------------------------------------- المنفي الأبدي... والرائي... والمشّاء

خليل صويلح

لا يشبه سعدي يوسف اليوم، صورته في الأمس، فما بين « الأخضر بن يوسف»، و» الشيوعي الأخير» عبرت مياه كثيرة، ما وضع قصيدته محل سجال صاخب. الشاعر الذي ألقى بظلاله على تجارب شعرية عربية كثيرة، لجأ في تجاربه الأخيرة إلى معجم آخر، يكاد يخلو من البريق لانخراطه في اليومي المباشر، وتالياً صعوبة التقاط ايقاعه، ما يجعلنا ننكفئ إلى رصيده القديم بشغفٍ أكبر.

نحن أبناء» الليالي كلها»، و» تحت جدارية فائق حسن»، و»خذ وردة الثلج، خذ القيروانية»، و»جنّة المنسيات». ربما كان علينا أن نفحص تحولاته الأخيرة بمبضع آخر كي نكتشف رحيقها السرّي، وملمس عشبها اللامرئي، ونبرتها المختلفة. لكن غزارة الشاعر في سنواته الأخيرة، لم تتح لنا مثل هذه الفضيلة النقدية، إذ اشتبكت قصيدته بكل ما يصادفها في الطريق بارتجالات تمليها لحظة الكتابة، في المقام الأول، بالإضافة إلى انخراط الشاعر في الكتابة اليومية على موقعه في الانترنت، أو في صفحته الشخصية على فايسبوك، بما يعيشه أو يقلقه أو يشغله من تحوّلات في الخريطة العربية المشتعلة.

موقفه الهجائي من «الربيع العربي» وضعه في مرمى مكشوف للنيران، ودريئة للقنص. وبدلاً من فحص أبعاد هذا الموقف وأسبابه ومعطياته، وتالياً عزله عن رصيده الشعري، أطاح مناصرو الثورات بكل تاريخه، وتجرّأ شعراء ممن تربوا على منجزه الشعري على هجائه بجرعات زائدة، فيما خرج صبية طارئون من أزقة فايسبوك في حفلة شتائم ورجم وتخوين، من دون حتى أن يطّلعوا على شعره كما يجب. كان بإمكان سعدي يوسف أن يذهب إلى الضفة الأخرى، ويحمل الراية هاتفاً بما يرضي الجموع الثائرة، ويلتقط صوراً تذكارية في الساحات، لكنه آثر أن يعلن شكوكه من أزهار هذا الربيع الدموي، متهماً أميركا بصناعته، فكانت القيامة. أكليروس ثقافي أم حالة دهمائية أم مبارزات بسيوف خشبية، تلك التي لا تتوقف عن تحطيم كل ما لا يشبهها، من دون أن يكون لديها البلاغة البديلة، أو النص المشتهى.

ألا نحتاج في هذه اللحظة الفارقة لاختبار النصوص المتنافرة وإعلاء شأن التعددية بدلاً من نحر الرأي الآخر؟ لم يدافع سعدي يوسف عن الطغاة من أجل كيس من الدنانير، ولم يشارك في ولائمهم مرّةً واحدة، فهو المنفي الأبدي، والرائي، والمشّاء، وهو من أتاح لنا قراءة «بانتظار البرابرة» لكافافيس بالعربية، وكذلك لوركا، ووولت ويتمان، وريتسوس، وآخرين، وقبل كل ذلك، هو البستاني الذي شذّب الشعرية العربية من رنينها الفائض وأعشابها

الضّارة. الآن، علينا أن نتذكّر صورة الشاعر بالكاكي عائداً إلى دمشق من بيروت ما بعد الغزو الإسرائيلي (1982)، وأن نستعيد قصائد «مريم تأتي» التي كتبها تحت القصف، وأن نستعيد تلك الشفافية الأولى في «نهايات الشمال الأفريقي»، ونضع هجائيات الشاعر الانفعالية جانباً، ونحتفي بصدور أعماله الكاملة بما يليق بمنجزه المتفرد من دون ضغائن .

|